はじめに:なぜ今「育成就労」なのか

2027年、日本の外国人材受入制度は大きな転換点を迎えます。約30年間続いてきた技能実習制度に代わり、新たな在留資格「育成就労」が創設されるからです。

この制度改革は単なる名称変更ではありません。「国際貢献」という建前と「労働力確保」という実態の乖離、転籍制限による人権問題、失踪者の増加など、技能実習制度が抱えてきた構造的課題を根本から見直す画期的な取り組みです。

本記事では、育成就労制度を活用して外国人材の採用を検討している企業担当者の方に向けて、在留資格「育成就労」の全貌を実践的に解説します。

この記事でわかること:

- 育成就労制度の基本概要と法的根拠

- 技能実習・特定技能との具体的な違い

- 在留資格取得の要件と申請手続きの流れ

- 企業が受けるメリット・デメリット

- 2027年施行に向けた準備ポイント

1. 育成就労制度の全体像:新しい在留資格の位置づけ

1-1. 育成就労制度とは何か

育成就労制度とは、正式名称を「外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律(通称:育成就労法)」といい、2027年に施行予定の新たな外国人材受入制度です。

制度の目的:

- 人材育成:特定技能1号水準の技能を持つ人材を計画的に育成

- 人材確保:深刻な人手不足に直面する産業分野での労働力確保

- 外国人保護:適正な労働環境と権利保護の実現

- キャリア形成:特定技能への円滑な移行による長期就労の実現

法的根拠:

1-2. なぜ技能実習制度は終了するのか

技能実習制度が抱えていた主な問題点:

| 問題点 | 具体的な課題 |

|---|---|

| 制度目的の乖離 | 「国際貢献・技能移転」が建前だが、実質は労働力確保として機能 |

| 転籍制限 | 原則として転職不可のため、劣悪な労働環境からの脱出が困難 |

| 人権侵害 | 低賃金、長時間労働、パスポート取り上げなどの事例が多発 |

| 失踪者増加 | 2022年には9,006人が失踪(過去最多) |

| キャリア形成困難 | 実習終了後の選択肢が限定的 |

これらの課題を解決するため、制度の根本的な見直しが行われ、育成就労制度が誕生しました。

2. 育成就労と他制度の違い:3つの在留資格を徹底比較

外国人材受入に関わる3つの主要制度を比較します。

2-1. 育成就労 vs 技能実習:何が変わるのか

| 比較項目 | 技能実習 | 育成就労 |

|---|---|---|

| 制度目的 | 国際貢献・技能移転 | 人材育成・人材確保 |

| 在留期間 | 最長5年(1号→2号→3号) | 原則3年(延長可能性あり) |

| 転籍 | 原則不可(やむを得ない場合のみ) | 1年経過後から可能 |

| 日本語要件(入国時) | なし | A1相当(N5レベル)必須 |

| 日本語要件(修了時) | なし | A2相当(N4レベル)必須 |

| 特定技能への移行 | 試験必要 | より円滑に移行可能 |

| 監理体制 | 監理団体 | 監理支援機関(許可制・外部監査必須) |

| 受入国 | 15カ国 | 二国間協定締結国のみ |

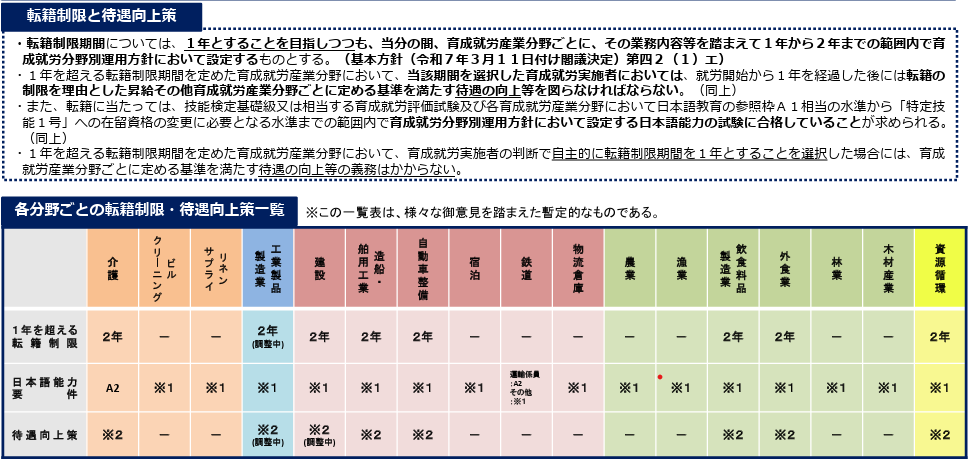

最大の違い:転籍の自由化

育成就労では、1年経過後に同一業種内での転籍が認められます。これにより:

- 外国人材の選択肢が広がり、劣悪な職場からの脱出が可能に

- 企業側は労働環境の改善と適正な処遇を求められる

- 結果として、業界全体の労働環境向上が期待される

※・転籍制限期間については、1年とすることを目指しつつも当分の間、育成就労産業分野ごとに、その業務内容等を踏まえて1年から2年までの範囲内で育成就労分野別運用方針において設定するものとされています。

<参照:育成就労制度における本人意向による転籍の制限(案)についてより一部抜粋>

2-2. 育成就労 vs 特定技能:どちらを選ぶべきか

| 比較項目 | 育成就労 | 特定技能1号 |

|---|---|---|

| 対象人材 | 未経験者・技能習得段階 | 即戦力となる有資格者 |

| 在留期間 | 原則3年 | 最長5年 |

| 試験要件(入国時) | 日本語A1相当のみ | 技能試験+日本語N4相当 |

| 転籍 | 1年経過後可能 | 制限なし |

| 家族帯同 | 不可 | 不可 |

| 支援体制 | 監理支援機関 | 登録支援機関 |

| キャリアパス | 特定技能1号へ移行 | 特定技能2号へ移行可能 |

選択のポイント:

- 育成就労を選ぶべきケース:

- 自社で一から育成したい

- 長期的な視点で人材投資できる

- 初期コストを抑えたい(即戦力より安価)

- 特定技能を選ぶべきケース:

- すぐに戦力になる人材が必要

- 育成期間を設けられない

- 業務が高度で技能習得に時間がかかる

2-3. 制度選択のフローチャート

自社のニーズは? │ ├─【即戦力が必要】→ 特定技能1号 │ └─ 技能試験・日本語N4合格者を採用 │ └─【育成から始めたい】 │ ├─【3年で戦力化できる】→ 育成就労 │ └─ 日本語N5レベルから育成開始 │ └─【より高度な技能が必要】→ 技術・人文知識・国際業務 └─ 大卒以上または実務経験10年以上

3. 在留資格「育成就労」の取得要件:外国人側の条件

3-1. 入国時に必要な条件

育成就労の在留資格を取得するには、以下の要件を満たす必要があります。

(1) 日本語能力要件

必須レベル:A1相当以上

- 日本語能力試験(JLPT)N5合格、または

- 相当する日本語講習の修了

A1レベルとは?

- 自己紹介や簡単な質問ができる

- ゆっくりはっきり話してもらえば基本的な会話が理解できる

- 日常的な表現と基本的な言い回しを使える

具体例:

- 「私の名前は〇〇です。△△から来ました」

- 「これはいくらですか?」

- 「トイレはどこですか?」

(2) 年齢要件

- 原則18歳以上

(3) 健康状態

- 業務遂行に支障のない健康状態

(4) 送出国の要件

- 日本政府と二国間協定(MOC)を締結した国の国籍を有すること

現在想定される対象国:

ベトナム、フィリピン、インドネシア、タイ、ミャンマー、カンボジア、中国、モンゴル など

※正式な対象国リストは出入国在留管理庁のホームページで公表予定

3-2. 特定技能1号への移行要件(3年後)

育成就労から特定技能1号へ移行するには、3年間の就労期間中に以下の試験に合格する必要があります。

(1) 技能試験

- 技能検定試験3級、または

- 特定技能1号評価試験

(2) 日本語試験

必須レベル:A2相当以上

- 日本語能力試験(JLPT)N4以上

A2レベルとは?

- 日常生活での基本的な表現が理解できる

- 簡単な情報交換ができる

- 自分の背景や身の回りの状況を簡単に説明できる

N5(A1)からN4(A2)への成長イメージ:

- N5:「トイレどこですか?」

- N4:「お腹が痛いのでトイレに行ってもいいですか?」

(3) 試験不合格の場合の救済措置

最長1年の在留延長が可能

- 特定技能試験に不合格だった場合

- 再受験の機会を与えるため

- 1年以内に合格すれば特定技能1号へ移行可能

※同じ受け入れ機関で引き続き就労を希望する場合に限り認められることになっています。

4. 育成就労の申請手続き:企業側の準備と流れ

4-1. 受入機関(企業)の要件

育成就労外国人を受け入れるには、企業側も以下の要件を満たす必要があります。

(1) 基本要件

- 労働関係法令の遵守(過去3年以内に重大な違反がないこと)

- 適正な賃金支払い能力(日本人と同等以上)

- 事業の継続性と安定性

(2) 育成就労計画の作成

以下の内容を含む計画書を作成し、認定を受ける必要があります:

計画に含めるべき内容:

- 育成目標:3年間でどのような技能を習得させるか

- 育成スケジュール:月別・年別の育成カリキュラム

- 指導体制:指導責任者、技能指導員の配置

- 労働条件:賃金、労働時間、休日等

- 生活支援:住居、日本語学習、生活相談体制

(3) 監理支援機関との契約

中小企業等が自社単独で受け入れる場合を除き、監理支援機関(許可制)との契約が必要です。

4-2. 申請の流れ(ステップバイステップ)

STEP 1:事前準備(施行前~6ヶ月前)

- □ 受入対象業種の確認

- □ 受入人数の検討(事業規模に応じた上限あり)

- □ 監理支援機関の選定(必要な場合)

- □ 二国間協定対象国の確認

STEP 2:育成就労計画の作成(6~4ヶ月前)

- □ 育成目標・カリキュラムの設計

- □ 指導体制の構築

- □ 労働条件の設定(日本人同等以上)

- □ 住居・生活支援体制の整備

STEP 3:外国人のマッチング(4~3ヶ月前)

- □ 送出機関との連携

- □ 候補者の選考(面接・書類審査)

- □ 日本語能力A1相当の確認

- □ 雇用契約書の作成

STEP 4:申請書類の準備と提出(3~2ヶ月前)

必要書類チェックリスト:

- □ 在留資格認定証明書交付申請書

- □ 育成就労計画認定申請書

- □ 雇用契約書(労働条件明示書含む)

- □ 受入機関の概要書(会社案内)

- □ 直近3年分の財務諸表

- □ 法人税納税証明書

- □ 労働保険・社会保険の加入証明書

- □ 外国人本人のパスポートコピー

- □ 履歴書・最終学歴証明書

- □ 日本語能力証明書(N5合格証等)

- □ 健康診断書

- □ 送出機関との契約書

※業種により追加書類が必要な場合があります

※他の書類も必要になりますので、上記書類は一例です。

STEP 5:審査期間(1~2ヶ月)

- 出入国在留管理庁による審査

- 必要に応じて追加資料の提出

※審査期間はその時の状況に応じて変動しますので、2ヶ月以上かかるケースも多分にありますのでご注意ください。

STEP 6:認定証明書の交付

- 認定証明書を外国人本人に送付

- 本人が現地の日本大使館・領事館でビザ申請

STEP 7:入国・就労開始

- 入国後、空港で在留カード受領

- 市区町村での住民登録

- オリエンテーション実施

- 就労開始

4-3. 申請時の注意点とよくある失敗

失敗事例1:賃金設定のミス

❌ NG例:最低賃金ギリギリで設定

✅ 正解:日本人の同職種・同経験年数と同等以上に設定

理由:「技能実習生=安い労働力」という認識は育成就労では通用しません。不許可や後の労働トラブルの原因になります。

失敗事例2:育成計画が不十分

❌ NG例:「OJTで教える」だけの抽象的な内容

✅ 正解:月別・週別の具体的なカリキュラムと達成目標を明記

理由:育成就労は「計画的な人材育成」が目的です。具体性のない計画は認定されません。

失敗事例3:生活支援体制の欠如

❌ NG例:住居の手配のみ

✅ 正解:日本語学習支援、生活相談窓口、緊急時対応体制を整備

理由:外国人の適応を支援する体制が制度の根幹です。

5. 監理支援機関の役割:技能実習の監理団体との違い

5-1. 監理支援機関とは

育成就労制度では、中小企業等が外国人を受け入れる際、監理支援機関のサポートが必要になります(大企業等の単独受入を除く)。

監理支援機関の主な役割:

- 育成就労計画の作成支援

- 定期的な実地監査(3ヶ月に1回以上)

- 外国人からの相談対応

- 転籍支援(やむを得ない場合)

- 行政への報告

5-2. 技能実習の監理団体との違い

| 項目 | 監理団体(技能実習) | 監理支援機関(育成就労) |

|---|---|---|

| 許可制度 | 許可制 | 許可制(より厳格) |

| 外部監査 | 不要 | 外部監査人の設置必須 |

| 受入機関との関係制限 | 規定あり | より厳格な制限 |

| 職員配置基準 | あり | 受入数に応じた配置義務 |

| 転籍支援 | 原則なし | 1年経過後は支援義務 |

5-3. 既存の監理団体は継続できる?

答え:新たに監理支援機関の許可が必要

技能実習制度で活動していた監理団体も、育成就労制度では新規に監理支援機関の許可を取得しなければなりません。

新規許可で求められる主な追加要件:

- 外部監査人の設置

- 弁護士、行政書士、公認会計士等の法務・会計専門家

- 受入機関と監理支援機関の適正性を第三者的立場から監査

- 職員の増員

- 受入機関数に応じた職員配置基準

- 例:受入機関50社につき専任職員1名以上(想定)

- 独立性の確保

- 受入機関の役員が監理支援機関の役員を兼任することを制限

6. 育成就労のメリット・デメリット:企業の視点から

6-1. 企業が得られるメリット

(1) 長期的な人材確保が可能

育成就労(3年)→ 特定技能1号(5年)= 最長8年の雇用が可能

従来の技能実習では、実習終了後に帰国するケースが多く、せっかく育てた人材が定着しませんでした。育成就労では特定技能への移行が前提となっているため、長期的な戦力として計算できます。

(2) 計画的な人材育成ができる

育成就労計画に基づき、段階的にスキルアップ。3年後には特定技能1号水準の即戦力に成長します。

(3) 日本語コミュニケーション能力の向上

- 入国時:N5(基本的な会話)

- 3年後:N4以上(業務上の指示理解が可能)

コミュニケーションエラーによる事故やミスが減少し、チームワークも向上します。

(4) 制度の透明性・適法性

技能実習で問題視されていた「隠れた労働力確保」ではなく、堂々と「人材確保」を目的として活用できます。

(5) 業種によっては助成金の対象に

人材開発支援助成金等の対象となる可能性があります(詳細は今後発表)。

6-2. 企業が直面するデメリット・課題

(1) 1年経過後の転籍リスク

最大の懸念点:育成に投資した人材が1年で他社に移ってしまう可能性

対策:

- 労働環境の改善(賃金、福利厚生、労働時間)

- キャリアパスの明示(3年後の特定技能移行、昇給プラン)

- 職場の人間関係構築(メンター制度、定期面談)

- 日本語学習支援の充実

考え方の転換:転籍制限で無理に引き留めるのではなく、「選ばれる企業」になることが求められます。

(2) 初期コストの増加

技能実習と比較して、以下のコストが増加する可能性:

- 送出機関への費用

- 監理支援機関への委託費用

- 日本語教育費用

- 外部監査費用(監理支援機関経由)

(3) 育成計画の作成・管理負担

詳細な育成計画の作成、進捗管理、定期報告など、管理業務が増加します。

(4) 日本語能力要件のクリア

入国時N5、3年後N4の要件を満たせない候補者は採用できません。送出国での事前教育が重要になります。

6-3. メリット・デメリット比較表

| 視点 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 人材定着 | 特定技能へ移行で最長8年雇用可能 | 1年経過後は転籍可能(引き留め困難) |

| 育成 | 計画的育成で3年後には即戦力化 | 育成計画の作成・管理コストが増加 |

| コミュニケーション | 日本語N5→N4で業務指示が通りやすい | 日本語教育のサポートが必要 |

| コスト | 長期雇用でトータルコストは削減可能 | 初期費用は技能実習より高額 |

| コンプライアンス | 制度目的が明確で適法性が高い | 厳格な管理体制の構築が必要 |

7. 業種別活用シミュレーション

育成就労制度は以下の産業分野での活用が想定されています。

7-1. 対象産業分野(予定)

特定技能1号の対象分野を基本として、以下が想定されます:

- 介護

- ビルクリーニング

- 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業

- 建設

- 造船・舶用工業

- 自動車整備

- 航空

- 宿泊

- 農業

- 漁業

- 飲食料品製造業

- 外食業

7-2. 業種別活用例

【製造業】の場合

企業プロフィール:従業員50名の金属加工業

育成就労活用プラン:

- 1年目:基本的な機械操作、安全教育、品質管理の基礎

- 2年目:NC旋盤等の専門機器操作、図面読解

- 3年目:複雑な加工作業、後輩指導

3年後の移行:

- 技能検定3級取得 → 特定技能1号へ移行

- さらに5年間雇用継続 → トータル8年の雇用

期待される効果:

- 技能の伝承(熟練工の高齢化対策)

- 生産性向上

- 若手日本人の雇用促進(外国人材と協働)

【介護業界】の場合

企業プロフィール:特別養護老人ホーム(定員80名)

育成就労活用プラン:

- 1年目:介護の基本、コミュニケーション、日本語N4取得

- 2年目:身体介護技術の習得、介護記録作成

- 3年目:夜勤対応、認知症ケア

3年後の移行:

- 介護技能評価試験等に合格 → 特定技能1号

- さらに介護福祉士国家資格を目指す

期待される効果:

- 慢性的な人手不足の解消

- 利用者とのコミュニケーション向上(多文化理解)

- 職員の負担軽減

【建設業】の場合

企業プロフィール:従業員30名の総合建設業

育成就労活用プラン:

- 1年目:現場作業の基本、安全管理、測量補助

- 2年目:型枠大工、鉄筋工等の専門技能

- 3年目:施工管理補助、後輩指導

3年後の移行:

- 建設技能評価試験合格 → 特定技能1号

- 建設業界で最長10年雇用可能(特定技能2号移行も視野)

期待される効果:

- 若手職人不足の解消

- 大型案件への対応力向上

- 技能継承

8. 2027年施行に向けた準備チェックリスト

育成就労制度は2027年施行予定ですが、今から準備を始めることで円滑な移行が可能になります。

8-1. 【2026年中】にやるべきこと

□ 情報収集・制度理解

- □ 出入国在留管理庁の最新情報をチェック

- □ 自社業種が対象分野に含まれるか確認

- □ 説明会・セミナーへの参加

□ 社内体制の整備

- □ 育成就労担当者の選任

- □ 育成カリキュラムの検討開始

- □ 日本人従業員への制度説明・理解促進

- □ 外国人受入に関する社内規程の整備

□ 外部パートナーの選定

- □ 監理支援機関の情報収集・比較検討

- □ 行政書士等の専門家への相談

- □ 送出機関との関係構築(可能であれば)

□ 財務計画

- □ 受入コストの試算(送出機関費用、監理費用、住居費等)

- □ 予算確保

- □ 助成金・補助金の調査

8-2. 【2027年1月~6月】施行直前期

□ 育成就労計画の作成

- □ 育成目標の明確化

- □ 3年間のカリキュラム作成

- □ 指導責任者・技能指導員の選任

- □ 生活支援体制の構築

□ 監理支援機関との契約

- □ 監理支援機関の許可状況確認

- □ 委託契約の締結

- □ 役割分担の明確化

□ 住居・生活環境の整備

- □ 住居の確保(社宅または賃貸)

- □ 生活必需品の準備

- □ 日本語学習環境の整備(教材、オンライン講座等)

8-3. 【2027年7月以降】施行後

□ 申請手続き

- □ 育成就労計画の認定申請

- □ 在留資格認定証明書交付申請

- □ 送出国との連携(候補者選定)

□ 受入準備

- □ 空港送迎体制

- □ オリエンテーションプログラムの実施

- □ メンター・バディの配置

9. 専門家(行政書士)に依頼するメリット

育成就労の申請は複雑で、特に初めての企業にとってはハードルが高いものです。行政書士等の専門家に依頼することで、以下のメリットがあります。

9-1. 行政書士ができること

- 育成就労計画の作成支援

- 業種に応じた適切なカリキュラム設計

- 認定されやすい計画書の作成

- 申請書類の作成・代行

- 煩雑な書類作成を代行

- 不備による不許可リスクの軽減

- 入管との折衝

- 追加資料請求への対応

- 不許可時の理由確認・再申請サポート

- 監理支援機関の選定アドバイス

- 信頼できる機関の紹介

- 契約内容のチェック

- 継続的なコンプライアンスサポート

- 定期的な法令遵守チェック

- 制度変更への対応

9-2. 行政書士選びの5つのポイント

(1) 入管業務の専門性

✅ チェックポイント:

- 入管申請の取扱件数(年間100件以上が目安)

- 特定技能・技能実習の実績

- 不許可率の低さ

(2) コミュニケーション能力

✅ チェックポイント:

- 初回相談時のレスポンスの速さ

- 専門用語を分かりやすく説明できるか

- 外国人本人とのコミュニケーション能力(多言語対応)

(3) 人柄・信頼性

✅ チェックポイント:

- 親身になって相談に乗ってくれるか

- 企業側・外国人側双方の立場を理解しているか

- 長期的な関係を築けそうか

(4) 組織体制(法人か個人か)

✅ チェックポイント:

- 行政書士法人は複数スタッフで対応可能

- 担当者不在時のバックアップ体制

- 長期的なサポート継続性

行政書士事務所の90%以上は個人事務所です。法人組織であれば:

- 複数スタッフによる迅速対応

- 担当者の異動・退職リスクが低い

- 多言語対応体制が整っている場合が多い

(5) 料金の透明性

✅ チェックポイント:

- 見積もりが明確か

- 追加費用の説明があるか

- 成功報酬制か固定報酬制か

9-3. 依頼する場合の費用相場(目安)

| サービス内容 | 費用相場 |

|---|---|

| 育成就労計画作成支援 | 10万円~20万円 |

| 在留資格認定証明書交付申請 | 10万円~15万円/人 |

| 顧問契約(継続サポート) | 月額3万円~5万円 |

| 変更・更新申請 | 5万円~10万円/人 |

※費用は事務所により異なります。複数事務所から見積もりを取ることをお勧めします。

10. よくある質問(FAQ)

Q1. 技能実習から育成就労への移行はできますか?

A. 現在技能実習中の外国人は、実習を継続することができます。ただし、育成就労への在留資格変更は原則できません。技能実習を修了後、要件を満たせば特定技能1号へ移行可能です。

Q2. 育成就労から特定技能1号に移行しないケースは?

A. 可能性はありますが、制度設計上、特定技能移行を前提としているため、以下のようなケースに限られるでしょう:

- 試験に不合格で1年延長したが再度不合格

- 本人が帰国を希望

- 企業側が継続雇用を希望しない

Q3. 育成就労中に転籍された場合、育成投資は無駄になりませんか?

A. リスクはありますが、以下の対策で軽減できます:

- 労働環境の改善:賃金・福利厚生の充実

- キャリアパスの明示:3年後の昇給・役職を約束

- コミュニケーション:定期面談で不満を早期発見

- 企業文化:外国人を含むダイバーシティ推進

考え方:「転籍させない」ではなく「転籍したくない会社」を目指すことが重要です。

Q4. 育成就労制度は全業種で利用できますか?

A. いいえ。特定産業分野(人手不足が深刻な12~14分野)に限定される予定です。詳細は施行前に公表されます。

Q5. 日本語能力試験(JLPT)は年2回しかありませんが、間に合わない場合は?

A. JLPTだけでなく、「相当する日本語講習の修了」も認められる予定です。送出国での事前教育プログラムが整備される見込みです。

Q6. 育成就労と特定技能、どちらが企業にとって有利ですか?

A. ケースバイケースです:

- 短期的コスト重視 & 育成余力あり → 育成就労

- 即戦力重視 & 育成期間不要 → 特定技能

- 長期的視点 & 自社文化への適応重視 → 育成就労(ゼロから育成)

Q7. 監理支援機関への委託は必須ですか?

A. 大企業や一定の要件を満たす企業は「単独受入」が認められる見込みです。中小企業は監理支援機関の利用が原則必要です。

11. まとめ:育成就労制度を成功させるための3つのポイント

ポイント1:「選ばれる企業」になる意識改革

技能実習時代の「転籍制限で囲い込む」発想は通用しません。外国人材が「この会社で働き続けたい」と思える環境づくりが最重要です。

具体的アクション:

- 日本人と同等以上の賃金・待遇

- キャリアパスの明示(昇給・昇格制度)

- 日本語学習・資格取得の支援

- 多文化共生の職場環境づくり

ポイント2:計画的な育成と長期的視点

育成就労は「3年間で特定技能1号水準に育成する」制度です。行き当たりばったりではなく、綿密な育成計画が成功の鍵です。

具体的アクション:

- 月別・年別の育成カリキュラム作成

- 指導責任者・メンターの配置

- 定期的な習熟度チェック

- 3年後の特定技能移行を見据えた試験対策

ポイント3:早めの準備と専門家の活用

2027年施行ですが、今から準備を始めることで競争優位性を確保できます。また、複雑な申請手続きは専門家の力を借りることでリスクを軽減できます。

具体的アクション:

- 2026年中に社内体制整備・予算確保

- 行政書士等の専門家との関係構築

- 監理支援機関の情報収集

- 業界団体・説明会への参加

おわりに

育成就労制度は、日本の外国人材受入の歴史における大きな転換点です。技能実習制度が抱えてきた課題を克服し、外国人材と日本企業の双方にとって持続可能な制度として設計されています。

制度成功のカギは企業側の意識改革です。

外国人材を「安価な労働力」としてではなく、「共に成長するパートナー」として尊重し、適正な労働環境と成長機会を提供する企業こそが、これからの時代に選ばれ、発展していくでしょう。

2027年施行まであと1年。今から準備を始めることで、優秀な外国人材の確保と、自社の持続的成長を実現してください。

【お問い合わせ・ご相談】

育成就労制度の活用や在留資格申請に関するご相談は、入管業務に精通した行政書士にお気軽にお問い合わせください。初回相談は無料で対応している事務所も多くあります。

参考リンク:

本記事の情報は2026年1月時点のものです。制度の詳細は施行前に変更される可能性がありますので、最新情報は必ず公式発表をご確認ください。